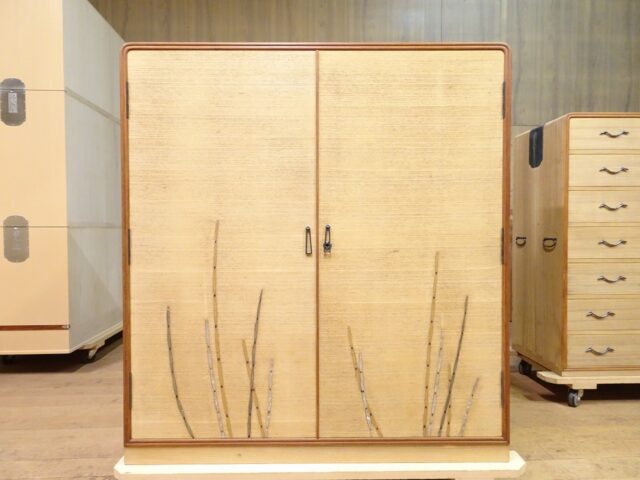

京都の旧家の方からのご依頼のとくさ蒔絵入り桐箪笥を蜜蝋仕上で洗い替え修理しました。

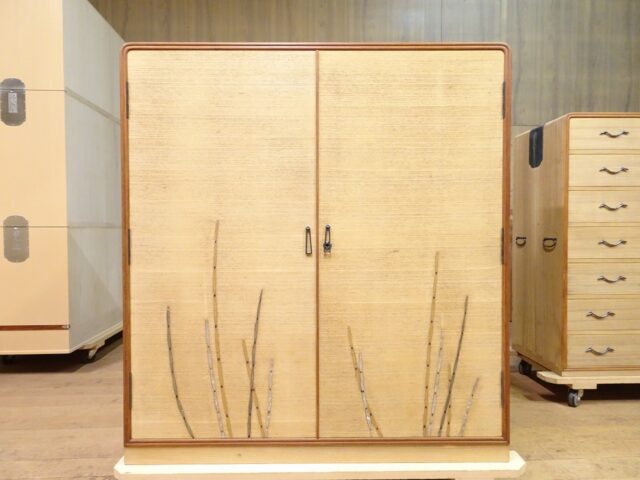

今は大阪府にお住まいのK様から京都の実家に置いていたお母さまがご結婚の時に嫁入り道具として持参された品質のいい桐箪笥を蜜蝋仕上で洗い替え修理させていただきました。この桐箪笥の他に3棹もの別の桐箪笥がございました。その納品事例も順次ご紹介させていただきますが、今回はトクサの蒔絵入りの小袖衣装箪笥の洗い替え納品事例です。

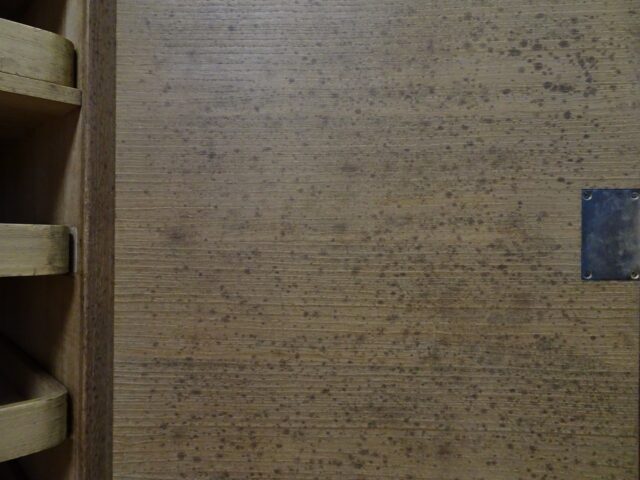

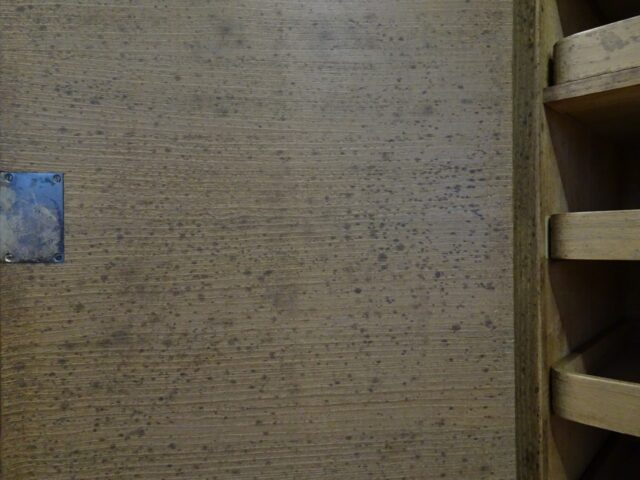

修理前の状態はこのような状態でございました。

とても汚れていましたが幸いにも全面に大きな傷ついてなかったので幸いしました。洗ってから桐箪笥全体を軽く削ってあげて仕上げに蜜蝋を塗って仕上げました。

綺麗に出来上がりました。トクサの蒔絵も消えずにそのまま生かす事ができました。それでは洗い修理前と洗い修理後の比較写真をご覧ください。

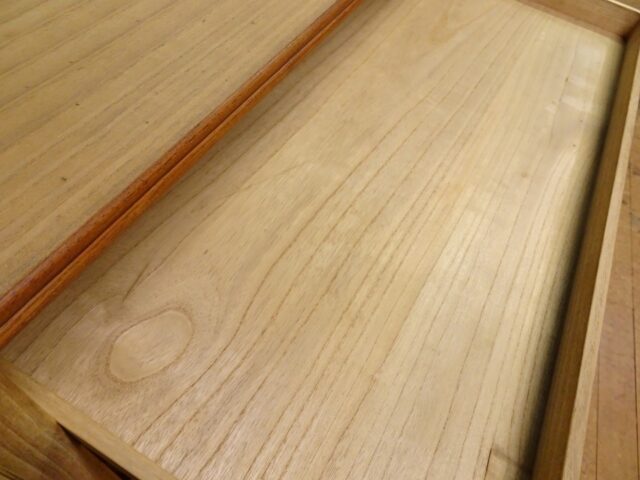

前板の柾目杢も横(水平)に使っているのもすごく粋な桐箪笥です。

桐箪笥の外側には、桑の材料で太いデザインの2本線で全体を囲んでいます。

こだわった桐職人の仕事を感じられます。

この時代の桐箪笥の高度な職人技です。

今ではこのような桐箪笥をお作り出来る工房は私どもぐらいだと思います。

だからこんなに綺麗になおせます。

縁起のいいトクサの蒔絵もとても貴重なです。なんとか無事に生かす事ができました。

上天丸の真ん中にはこのように棒通し金具が付けられています。この金具も綺麗にメッキ直しをしました。

この金具はこのように出せて長い棒を左右に入れる事ができて、桐箪笥をかつげるようにしました。このように棒を通すことが出来る金具のことを棒通し金具といいます。

昔は長い棒を通して二人でかついで桐箪笥を移動したのです。

今みたいにトラックのない時代は、桐箪笥を運ぶのには、人の手だけが頼りだったんです。

何十年も使用してなかったので、内部にカビがついていました。

でも私どもならこの通り綺麗にします。

品質のいい日本の本物の桐箪笥はこのように蝶番金具が戸と桐箪笥本体にはめ込んでいるように付けられています。

これが戸と本体の両方を蝶番をはめこむように、蚤で欠きこんでつける両欠き込みの技法といい最高級の桐箪笥だけの金具の付け方です。是非覚えておいてください。

私どもの田中家具製作所の桐箪笥はすべて蝶番金具もこのように両欠き込みの技法を守っています。

こうすることで、何百年も戸が上下左右にずれないで使用することが出来る昔の日本の桐箪笥職人が考えた技なのです。

お盆の底板にも必ずもくの部分(中心部分)を使用する事で割れや乾燥に強くしています。

このように側面に2つついている金具は脇取手金具と呼ばれています。

大掃除などをされる際に少しだけ箪笥を移動する際にこの脇取手金具を二人一組でつかんでさげて移動するのです。

簡単に持ち運べるように、昔の日本人はいろんな工夫を桐箪笥に施したのです。

いい桐箪笥にはこのようにデザインが粋な取手金具が付けられています。

松の葉をイメージして作られた金具です。絶対に取り換えないでメッキ直しをしないといけません。

綺麗に蘇らせる事ができました。このような昔の金具は本当に貴重な金具です。

背板も割れていて全体に綺麗ではなかったのですが、

割れていた部分に新しい桐材を埋め込んで入れ木をしています。

とても綺麗な背板に戻す事ができました。

これだけ傷んでいた古い桐箪笥もきちんと時間をかけて職人が手直しをしてあげると

またこれから先何十年何百年とお使い出来るのです。

蜜蝋仕上は素朴な風合いを生かした仕上げ方でその後の取り扱いも楽な仕上げ方でこれからもご依頼が多くなる仕上げ方になるでしょうね。

今回昔のいい桐箪笥の洗い修理のご依頼をいただきましたK様本当にありがとうございました。とてもいい思い出になります。この他の3棹の桐箪笥の洗い替え納品事例も追って掲載させていただきます。

この度はご用命いただけて本当に嬉しく思います。どうぞこれからもよろしくお願い申しあげます。